Новый антибиотик получили из бактерии, живущей в почве

06.12.2024

Подготовил Еганов В.Л.

ОАиР№3

Все больше патогенных бактерий приобретают устойчивость к антибиотикам, поэтому ученые без устали ищут новые препараты из этой группы. Курьезно, что источником таких веществ, убивающих бактерии, часто оказываются другие бактерии — например, обитатели природных сред вроде почвы.

Активное использование антибиотиков в клинике и, например, при выращивании скота породило проблему антибиотикорезистентности: все больше микробов теряют чувствительность к обычным препаратам. Такие «суперпатогены» вызывают особенно опасные инфекции, ведь их попросту «ничего не берет».

В итоге человечество оказалось втянуто в своего рода «гонку вооружений» с микробами: ученые находят все новые антибиотики, а все новые микроорганизмы тем временем успешно адаптируются к ним.

Поиск новых лекарственных средств (не только антибиотиков) проводят, изучая окружающую среду. Иногда источником становятся довольно неожиданные места — как это, скажем, было в случае пасти сибирского медведя, где обнаружили перспективный антибиотик амикумацин.

Один из самых важных источников новых лекарств — почва, а точнее, обитающие в ней микробы. К почве можно относиться пренебрежительно или даже брезгливо, однако это без преувеличения целый отдельный мир, особая среда обитания. В ней вперемешку с минералами и разлагающейся органикой живут самые разные микробы: они сотрудничают, враждуют и травят друг друга антибиотиками. Поиск таких новых соединений и их получение в промышленных масштабах — важная задача для ученых.

Но есть и серьезная проблема: большинство бактерий не выживают в условиях лаборатории, то есть относятся к некультивируемым. Зачастую это связано с тем, что микробы живут в неразрывной связи друг с другом и гибнут без своих компаньонов по экосистеме.

Авторы новой статьи для журнала Cell решили эту проблему с помощью технологии iChip. Она позволяет культивировать бактерии непосредственно в их естественной среде обитания — в ячейках грунта на небольших чипах. Так ученые смогли выделить новый подштамм ранее известной бактерии Eleftheria terrae ssp. carolina из песчаной почвы Северной Каролины (США). Один из секретируемых этими клетками антибиотик (калимантацин) уже был известен, однако им эти бактерии не ограничиваются.

Оказалось, E. terrae ssp. carolina также выделяют соединение, которое эффективно убивает Bacillus subtilis и, что особенно важно, золотистый стафилококк Staphylococcus aureus. Этой бактерией заражена примерно треть населения Земли: она обитает на коже человека и в его дыхательных путях, иногда вызывает угри, нарывы или даже смертельно опасные инфекции.

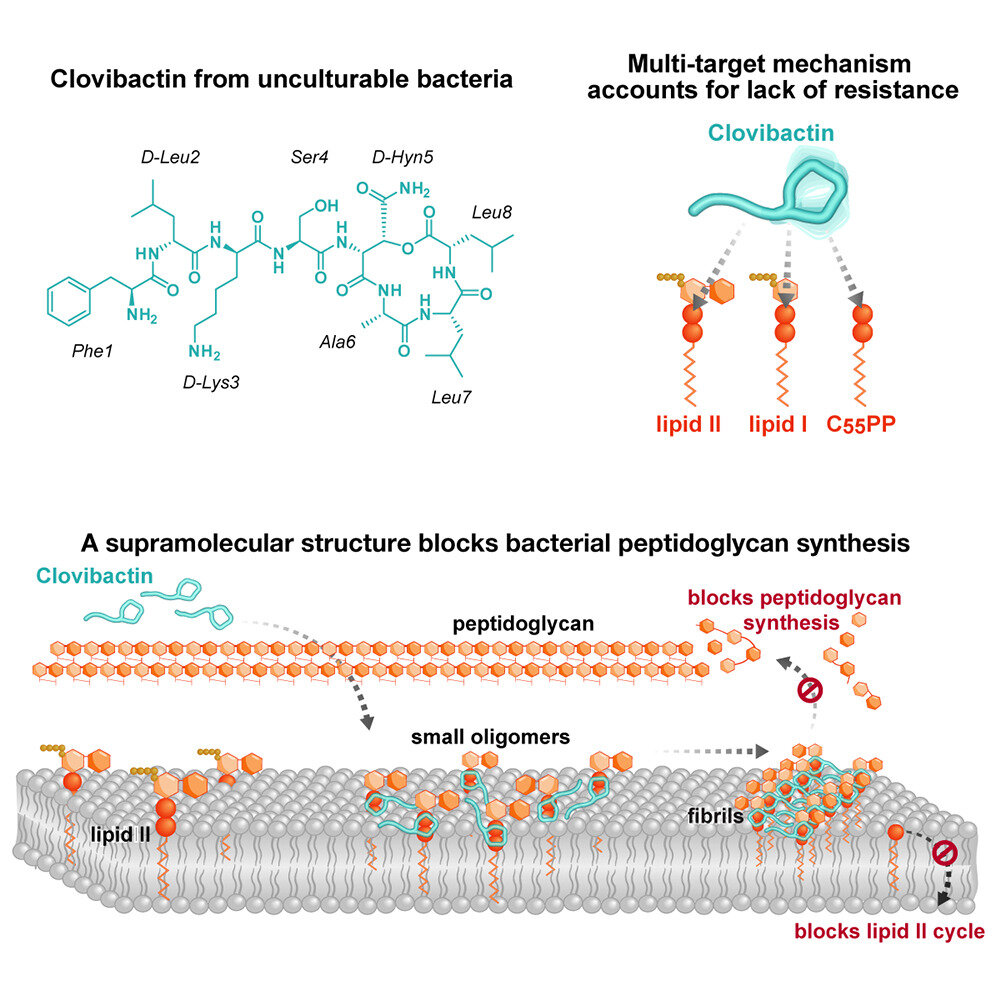

При этом калимантацин не действует на золотистый стафилококк — выходит, в этом задействован другой антибиотик. Чтобы его выделить, биологи «отключили» у почвенной бактерии синтез калимантацина. Это позволило изолировать и в деталях описать новое вещество — антибиотик, названный кловибактином. Ученые также выяснили, как соединение синтезируется в клетке и какие гены E. terrae ssp. carolina в этом участвуют.

Авторы доказали, что кловибактин активен в отношении устойчивых к другим антибиотикам штаммов золотистого стафилококка и кишечных бактерий (Enterococcus faecalis и E. faecium). Удалось описать и механизм действия кловибактина: он довольно сложен и связан с разрушением клеточной стенки — внешней оболочки бактерий.

Тройной механизм действия нового антибиотика

Как только ученые обнаружили новый антибиотик, сразу постарались выяснить, как он работает. Оказалось, что его механизм действия отличается от того, который используют современные антибиотики. В основном, он обволакивается вокруг трех различных молекул-предшественников, которые бактерии используют для создания своих клеточных стенок. На самом деле, название кловибактин или clovibactin происходит от klovi, греческого слова, означающего перчатку, из-за его нового метода действия. Пока некоторые современные антибиотики работают, разрушая клеточные стенки бактерий, кловибактин уникален тем, как блокирует эти молекулы, известные как пирофосфаты. Он оборачивается вокруг них, как перчатка.

Молекула кловибактина привлекла особое внимание ученых, так как она уничтожает большое разнообразие бактерий, в том числе "неуязвимые" штаммы энтерококка и золотистого стафилококка, на которые не действуют другие лекарства.

"Кловибактин атакует самые древние и стабильные участки молекул клеточной стенки, из-за чего бактериям будет крайне сложно выработать даже частичную стойкость к действию вещества. Более того, мы не зафиксировали никаких признаков того, что микробы начали эволюционировать в эту сторону в рамках наших экспериментов", - пояснил доцент Утрехтского университета Маркус Вайнгарт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Дополнительным плюсом кловибактина, как отмечают исследователи, является то, что его молекулы не мешают формированию компонентов оболочки человеческих клеток. В перспективе это позволит использовать достаточно большие дозы этого антибиотика без вреда для организма человека, считают авторы.