Холангит

Врач-хирург

хирургического отделения №1

Шут А.Н.

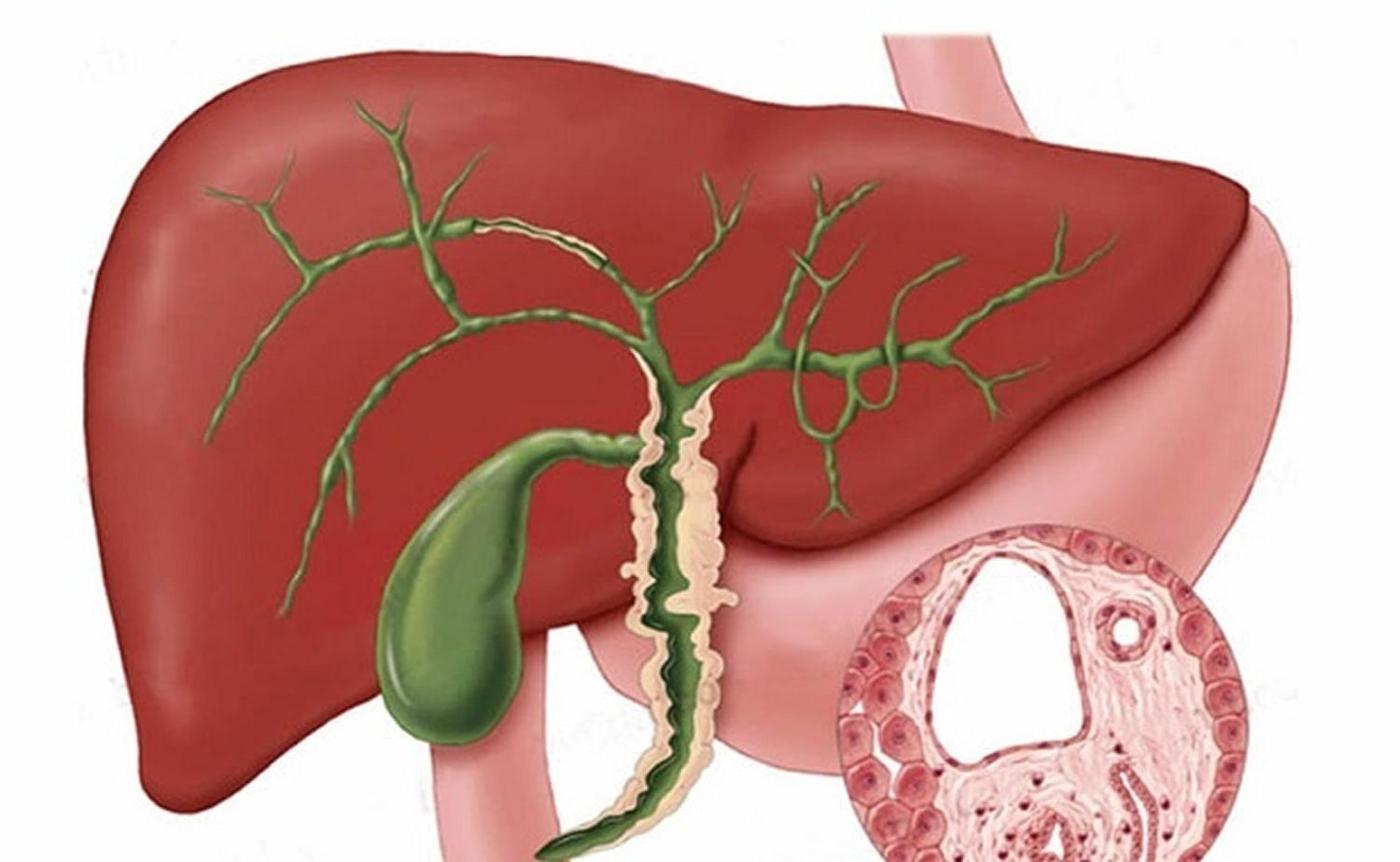

Холангит – это воспаление желчных протоков неспецифического характера, которое может протекать в острой или хронической форме. Ключевыми симптомами заболевания являются: желтуха, боль в правом боку, расстройства пищеварения (диспепсия). В большинстве случаев холангит сочетается с другими заболеваниями билиарной системы, в изолированном виде патология выявляется крайне редко.

Воспалительный процесс при холангите может развиться во вне- или внутрипеченочных желчных протоках. Он приводит к инфицированию желчи, нарушению проходимости пораженных протоков, застою желчи в желчевыводящих путях. Страдают данной патологией преимущественно женщины зрелого и пожилого возраста – от 50 до 60 лет.

Виды

В зависимости от особенностей течения, тяжести клинических проявлений различают острый и хронический холангит.

Острый холангит у взрослых характеризуется ярко выраженной симптоматикой. На основании патоморфологических изменений пораженных тканей выделяют 4 его формы:

- Катаральный;

- Гнойный;

- Дифтеритический;

- Некротический.

Последние две формы острого процесса наиболее опасны для пациента.

Хронический холангит протекает волнообразно, нередко – со стертыми симптомами. Он не всегда является исходом нелеченной острой формы болезни, в ряде случаев с момента дебюта болезни характеризуясь затяжным малосимптомным течением.

Классификация хронического холангита включает такие его формы:

- Латентная (характеризуется сглаженной симптоматикой);

- Рецидивирующая;

- Септическая;

- Абсцедирующая;

- Склерозирующая

По причине воспалительного процесса выделяют инфекционный (бактериальный, вирусный, паразитарный) и неинфекционный (асептический) холангиты. Асептический вариант на начальной стадии развивается без участия инфекции в результате заброса сока поджелудочной железы в желчные пути. Позже возможно инфицирование уже воспаленных протоков.

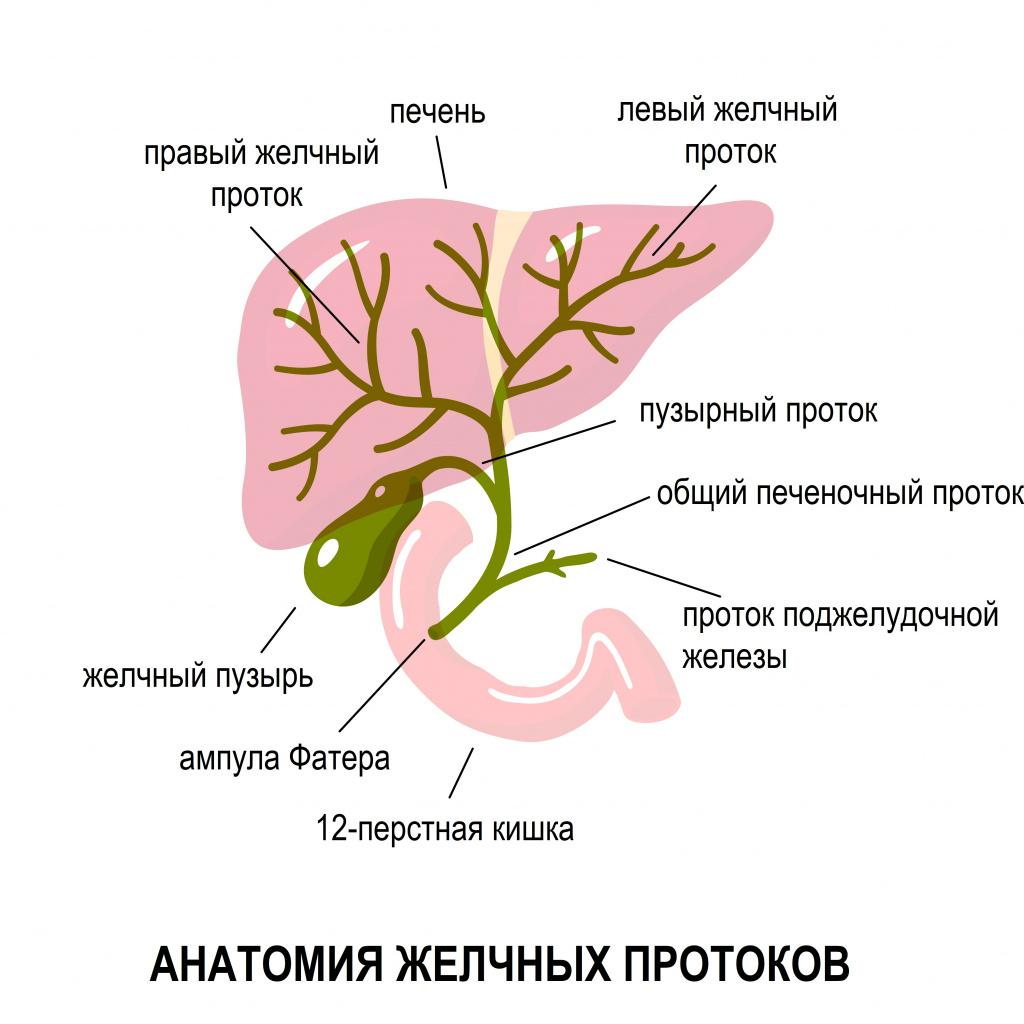

В зависимости от того, какие участки желчных путей поражены, различают:

- Папиллит (воспалительный процесс локализуется в области фатерова сосочка);

- Холедохит (поражен общий желчный проток);

- Ангиохолит (в патологический процесс вовлечены вне- и внутрипеченочные протоки).

Симптомы холангита

Клиническая картина заболевания зависит от формы патологии. Симптомами острого холангита становятся:

- Высокая температура тела до 39–40 градусов, возникающая внезапно и остро;

- Сильные по интенсивности боли в правом боку, отдающие в брюшную полость, правое плечо, лопатку, иногда руку;

- Пожелтение кожи, слизистых оболочек полости носа и рта, склер глаз.

Такая симптоматика является классической для холангита и называется триадой Шарко. Она дополняется:

- Сильным ознобом;

- Тошнотой;

- Диспепсическими явлениями;

- Повышенной потливостью;

- Общей слабостью.

На фоне желтухи пациентов беспокоит выраженный кожный зуд, мешающий нормальному сну. Отмечаются заметное снижение аппетита, сильные головные боли, частые приступы диареи и тошноты, иногда с рвотными позывами.

Признаками хронического холангита являются:

- Тупые боли низкой интенсивности в правом боку;

- Тошнота, усиливающаяся после приема пищи;

- Дискомфорт, чувство тяжести и распирания в эпигастральной области;

- Повышенная утомляемость;

- Повышение температуры до субфебрильных значений.

Желтуха при хронических формах холангита возникает не сразу; как правило, пожелтение кожи говорит о запущенной стадии заболевания.

Причины развития холангита

В зависимости от механизма возникновения холангит может быть инфекционным и асептическим. Причинами инфекционных форм патологии становятся:

- Бактериальные поражения желчных протоков (чаще всего возбудителями являются кишечная и синегнойная палочка, стафилококки, энтерококки);

- Вирусы, что в основном наблюдается при вирусных гепатитах;

- Паразиты, попадающие в просвет протоков на фоне аскаридоза, лямблиоза и других глистных инвазий.

Асептический холангит развивается из-за раздражения стенок желчных протоков вследствие аутоиммунных процессов и неинфекционных заболеваний, а присоединение инфекции является уже вторичным. Непосредственными причинами могут стать:

- Болезнь Крона;

- Неспецифический язвенный колит;

- Ревматоидный артрит;

- Системные васкулиты;

- Тиреоидит.

Факторами, которые предрасполагают к развитию патологии, являются:

- Структурные аномалии развития билиарной системы;

- Рак желчного пузыря и ходов;

- Холедохолитиаз – закупорка желчных протоков конкрементами;

- Стеноз желчевыводящих ходов;

- Дискинезия желчевыводящих путей.

Предпосылкой также может служить травма желчных протоков и пузыря.

Диагностика холангита

При подозрении на холангит назначается комплексное обследование, включающее в себя:

- Ряд лабораторных анализов крови;

- Ультразвуковое сканирование органов брюшной полости и печени;

- Ультрасонографию желчного пузыря и протоков;

- Эндоскопическое обследование желчных протоков;

- Рентгенографию органов брюшной полости;

- Холангиографию.

В некоторых случаях дополнительно используется КТ или МРТ, рентгеноконтрастные методы обследования. Назначается консультация гепатолога, инфекциониста, эндокринолога и других специалистов по мере необходимости.

Лечение холангита

Основными направлениями терапии становятся:

- Купирование воспалительного процесса с учетом причины происхождения холангита;

- Предупреждение осложнений;

- Снятие симптомов интоксикации.

Консервативная тактика избирается только в случаях, когда нарушений процесса желчеотведения не выявлено. В таких ситуациях пациентам показан постельный режим, строгое соблюдение диеты, прием ряда медикаментозных средств различного действия.

При наличии проблем с желчеотведением показано хирургическое лечение холангита. Тактика действий выбирается с учетом выраженности патологического процесса, локализации воспаления, наличия сопутствующих заболеваний и других индивидуальных параметров пациентов.

Могут быть назначены следующие процедуры:

- Эндоскопическая папиллосфинктеротомия – малоинвазивный режим операции при воспалении фатерова соска, во время которой его рассекают папиллотомом и таким образом восстанавливают отток желчи;

- Удаление камней из желчного протока – используется при холедохолитиазе, представляет собой эндоскопическое или открытое вмешательство, при котором желчный проток вскрывается, а конкременты извлекаются (иногда предварительно проводится дробление);

- Эндоскопическое стентирование холедоха – процедура по установке специального эндопротеза в общий желчный проток, которые обеспечивает адекватный отток желчи;

- Чрескожное печеночное дренирование желчевыводящих путей – представляет собой пункцию с установкой катетера, через который в дальнейшем можно проводить санацию, вводить лекарственные препараты и т.д.;

- Наружное дренирование желчных протоков, пузыря – комплекс операций, необходимых для временного отведения желчи.

В самых сложных и запущенных случаях может потребоваться трансплантация печени.

Профилактика холангита

Основами профилактики холангита являются:

- Ведение активного, здорового образа жизни;

- Отказ от вредных привычек;

- Своевременное лечение острых заболевания билиарной системы и пищеварительного тракта;

- Контроль и динамическое наблюдение при наличии хронических воспалительных заболеваний желчного пузыря, желудка, печени и т.п.;

- Отказ от самолечения;

- Предупреждение паразитарных заболеваний.

Пациентам, которые перенесли операции по поводу органов брюшной полости, особенно после удаления желчного пузыря, необходимо находиться на учете у гастроэнтеролога и регулярно проходить обследования.

Реабилитация

Длительность периода восстановления после оперативного лечения холангита зависит от формы и тяжести болезни, времени обращения за медицинской помощью, особенностей здоровья пациента и качества соблюдения врачебных рекомендаций. В целом, прогнозы положительные, так как в половине случаев диагностируются неосложненные формы холангита.

Осложнения встречаются менее, чем у 40% пациентов. Ими становятся:

- Цирроз печени;

- Печеночная недостаточность;

- Холецистит;

- Панкреатит;

- Гепатит.

В редких случаях развивается полиорганная недостаточность. Иногда у людей с острым холангитом возникают септические состояния.

Для предупреждения осложнений и успешного выздоровления необходимо:

- Соблюдать назначенную диету, исключив любые жирные, жареные продукты, ограничив потребление соли, кислоты и приправ;

- Проходить физиотерапевтические курсы реабилитации (УВЧ, лечебные ванны, электрофорез и т.д.);

- Принимать лекарственные препараты в соответствии с рекомендациями лечащего врача;

- При любых ухудшениях состояния сразу повторно обращаться за помощью;

- Регулярно посещать гастроэнтеролога для профилактических обследований.

После операции могут быть назначены контрольные лабораторные исследования, инструментальные методы диагностики, от которых не стоит отказываться. Они помогут выявить признаки осложнений на ранней стадии и своевременно предпринять необходимые меры.